Latino medievale: definizione, storia e ruolo in Chiesa, scienza e letteratura

Scopri il latino medievale: definizione, evoluzione e il suo ruolo centrale in Chiesa, scienza e letteratura medievale.

Il latino medievale era la forma di latino usata nel Medioevo. Era usato soprattutto dagli studiosi e come lingua liturgica della Chiesa cattolica romana medievale, ma anche come lingua della scienza, della letteratura e dell'amministrazione.

Nonostante l'origine clericale di molti dei suoi autori, il latino medievale non dovrebbe essere confuso con il latino ecclesiastico. Non c'è un vero consenso sul confine esatto in cui finisce il tardo latino e inizia il latino medievale. Alcuni studiosi fanno iniziare le loro indagini con la nascita del latino paleocristiano a metà del IV secolo, altri intorno all'anno 500.

Definizione e ambito d'uso

Per latino medievale si intende l'insieme delle varietà scritte di latino impiegate in Europa tra la fine dell'Impero romano e l'età moderna (circa V–XV secolo). È una lingua di cultura e comunicazione internazionale, usata in contesti diversi:

- religiosi: testi liturgici, prediche, documenti papali;

- scientifici e filosofici: trattati di medicina, matematica, astronomia, teologia e filosofia;

- letterari: poesie, testi didascalici, cronache e biografie;

- amministrativi e giuridici: diplomi, atti notarili, codici e formulari.

Storia e principali fasi

Il latino medievale non è monolitico: la sua evoluzione è legata a eventi culturali e istituzionali. Tra le fasi più importanti:

- Alto Medioevo (V–IX secolo): sopravvivenza di forme tardoantiche, contaminazioni con lingue germaniche e uso nei monasteri. In questo periodo sorgono centri come quello di Isidore di Siviglia e dei manoscritti monastici.

- Carolingio (VIII–X secolo): riforma dell'insegnamento e della scrittura (minuscola carolina) promossa da Carlo Magno e dai suoi cancellieri; rinascita del latino come strumento unificante dell'amministrazione e della cultura.

- Alto e pieno Medioevo (XI–XIII secolo): fioritura delle università, movimento di traduzione dalle lingue araba e greca, sviluppo della scolastica; il latino è la lingua della disputa accademica e della produzione scientifica.

- Basso Medioevo e transizione rinascimentale (XIV–XVI secolo): progressiva coesistenza con le lingue volgari nella letteratura e nell'amministrazione; critica umanistica alle «deviazioni» medievali e nascita del latino umanistico e del neolatino rinascimentale.

Caratteristiche linguistiche

Il latino medievale mostra continuità con il latino classico ma anche numerose innovazioni:

- lessico ampliato: termini tecnici, prestiti dal greco e dalle lingue romanze e germaniche, neologismi per nuovi concetti;

- morfologia e sintassi meno rigorose rispetto alla norma classica: uso più frequente di costruzioni periplastiche, aumento dell'uso delle preposizioni e certa semplificazione dei casi;

- ortografia e grafia variabili: fino all'adozione di norme più stabili con la stampa, la scrittura rifletteva pronunce locali e pratiche scribali;

- stile funzionale: la regola stilistica variava secondo il genere (teologia e diritto più formali, cronache e lettere più pratiche).

Ruolo nella Chiesa

La Chiesa fu uno dei principali vettori del latino medievale. Esso serviva per:

- testi liturgici, documenti papali e conciliari;

- formazione clericale: seminari e scuole ecclesiastiche usavano il latino come lingua di insegnamento;

- teologia e esegesi: grandi opere teologiche (per es. Tommaso d'Aquino) furono redatte in latino, che permetteva comunicazione e discussione transnazionale tra teologi;

- amministrazione ecclesiastica: registri, benefici, proprietà e corrispondenza.

Latino nella scienza e nella filosofia

Il latino medievale fu la lingua della trasmissione del sapere europeo. Alcuni aspetti rilevanti:

- movimento di traduzioni (XI–XII secolo): opere di Aristotele, medicina araba (Avicenna, al-Rāzī) e commentari furono tradotti in latino, imprimendo nuova linfa al pensiero occidentale;

- terminologia tecnica: medicina, astronomia, matematica e arti pratiche svilupparono un lessico latino specialistico;

- università e scuole: la discussione scolastica (quaestiones, disputationes) usava formule e schemi retorici specifici in latino.

Letteratura e generi

La produzione letteraria in latino medievale è ampia e varia:

- cronicari e storici (es. Historia ecclesiastica di Beda);

- poesia religiosa e didascalica (in contrappunto al lirismo classico);

- biografie di santi, hagiografie e prediche;

- lettere e trattati filosofici-teologici;

- opuscoli pratici e manuali (tecnici, agricoli, medici).

Amministrazione, diritto e documenti

Il latino rimase lingua degli atti ufficiali: diplomi reali, privilegi, formulari notarili e codici giuridici (come il Decretum di Graziano e la ricezione del Corpus Iuris Civilis) furono redatti in latino medievale. I notai e le cancellerie svilupparono formule standard che condizionarono la forma dei documenti per secoli.

Manoscritti, trasmissione e formazione

La cultura del manoscritto fu centrale: monasteri, scuole cattedrali e, più tardi, le università produssero, copiaron o commentarono testi in latino. Strumenti come le glosse, i commentarii e i florilegia sono tipici della prassi culturale medievale. La riforma carolingia della scrittura (minuscola carolina) migliorò la leggibilità e facilitò la diffusione dei testi.

Declino apparente e successiva eredità

Dal Rinascimento in poi i linguisti umanisti criticarono il latino medievale, cercando di riportare il latino alla purezza classica: nasce così il latino umanistico e il neolatino. Tuttavia il latino medievale non scomparve rapidamente; rimase lingua di diritto, teologia e scienza per secoli e continua a essere oggetto di studi filologici e storici.

Autori e opere rappresentative

- Isidoro di Siviglia — Etymologiae;

- Beda il Venerabile — Historia ecclesiastica gentis Anglorum;

- Alcuino di York — opere esegetiche e commentari;

- Tommaso d'Aquino — Somma teologica (esempio di padronanza teologica in latino medievale);

- Gratian — Decretum (diritto canonico);

- Hildegard von Bingen, Pietro Abelardo, Guglielmo di Ockham, Ruggero Bacone — autori di diversissime aree del sapere medievale.

Studi moderni e risorse

Il latino medievale è oggi studiato in filologia, paleografia, storia della filosofia e della scienza. Riferimenti fondamentali includono il Glossarium mediae et infimae latinitatis di Du Cange e dizionari specializzati come il Dictionary of Medieval Latin from British Sources (DMLBS). L'analisi dei manoscritti, dei formulari e delle traduzioni continua a rivelare la vivacità e la centralità di questa lingua nella cultura europea.

Conclusione

Il latino medievale fu una lingua dinamica e plurale, adatta a molteplici usi: liturgici, intellettuali, amministrativi e pratici. Pur mostrando deviazioni rispetto al modello classico, permise la conservazione e la circolazione di un vasto patrimonio di conoscenze che ha influenzato profondamente l'Europa fino all'età moderna.

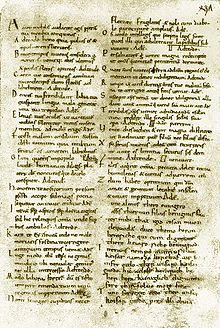

Pagina con testo latino medievale dai Carmina Cantabrigiensia (Cambridge University Library, Gg. 5. 35), 11. sec.

Importanti autori latini medievali

IV-V secolo

- Aetheria (fl. 385)

- San Girolamo (347-420 circa)

6°-8° secolo

- Gildas (morto nel 570 circa)

- Venantius Fortunatus (c. 530-c. 600)

- Gregorio di Tours (c. 538-594)

- Isidoro di Siviglia (c. 560-636)

- Beda (c. 672-735)

9°-10° secolo

- Ratherius (890-974)

- Thietmar di Merseburg (975-1018)

Cerca nell'enciclopedia